Vom Feedback zur Veränderung

Ein prototypischer Prozess zur Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur

Ein prototypischer Prozess zur Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur

Inhaltsverzeichnis

Analysegrundlage

Das Human Relations Framework

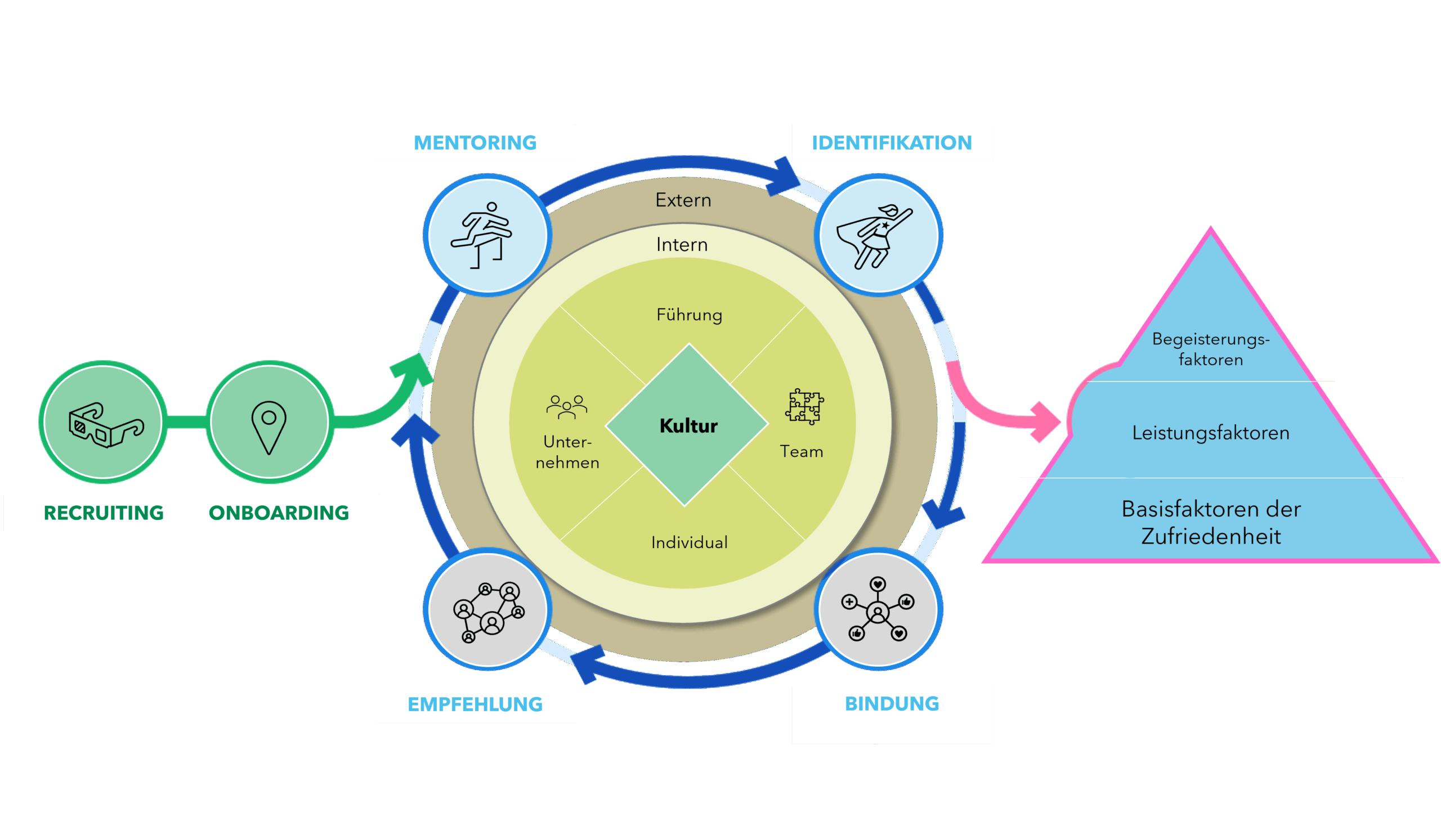

Wie entsteht eine Unternehmenskultur, die Motivation, Vertrauen und Identifikation fördert? Der Weg führt über das systematische Verständnis der Perspektiven der Mitarbeitenden. Ein erprobtes Vorgehen kombiniert dabei quantitative Befragungen, qualitative Vertiefungen und gezielte Maßnahmenentwicklung – auf Basis des Human Relations Frameworks.

Das Human Relations Framework beschreibt, wie Unternehmenskultur, Führung, Teamarbeit und individuelle Motivation zusammenwirken. Es zeigt, dass Zufriedenheit und Bindung nicht isoliert entstehen, sondern im Zusammenspiel mehrerer Ebenen: der individuellen Ebene (Rolle und Entwicklung), der Teamebene (Zusammenarbeit und Vertrauen), der Führungsebene (Kommunikation und Orientierung) und der Organisationsebene (Werte, Strukturen und Leitbilder).

Entlang der Employee Journey – von Recruiting und Onboarding über Mentoring und Identifikation bis hin zu Bindung und Weiterempfehlung – werden entscheidende Einflussfaktoren sichtbar. Diese reichen von Basisfaktoren der Zufriedenheit bis zu Begeisterungsfaktoren, die emotionale Verbundenheit fördern.

Das Framework verbindet quantitative Analysen (z. B. eNPS, Engagement-Scores) mit qualitativen Vertiefungen (Interviews, Team-Workshops) und schafft so eine fundierte Grundlage, um Unternehmenskultur messbar zu machen und gezielt weiterzuentwickeln.

Vier Ebenen der Unternehmenskultur

Im Zentrum des Frameworks steht die Kultur als verbindendes Element. Sie entsteht im Zusammenspiel von:

Individueller Ebene – Einstellungen, Kompetenzen, Rollenverständnis und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden.

Teamebene – Kooperation, Kommunikation, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung im Arbeitsalltag.

Führungsebene – Werteorientierung, Vorbildverhalten und die Art, wie Führungskräfte Kommunikation, Feedback und Entscheidungen gestalten.

Organisationsebene – Strukturen, Prozesse und Leitbilder, die den Rahmen für Zusammenarbeit und Entwicklung bilden.

Diese Ebenen beeinflussen sich gegenseitig und formen die erlebte Unternehmenskultur – von den täglichen Interaktionen bis zu den langfristigen Handlungsprinzipien.

Die Logik der Mitarbeitendenreise

Das Framework betrachtet die Employee Journey von der ersten Berührung bis zur langfristigen Bindung als zusammenhängenden Prozess.

Zentrale Phasen und Berührungspunkte („Touchpoints“) sind dabei:

Recruiting & Onboarding – Einstieg und Orientierung im Unternehmen

Mentoring & Identifikation – Aufbau von Zugehörigkeit, Lernen und Wertepassung

Bindung & Empfehlung – Verstetigung von Motivation und Weiterempfehlungsbereitschaft

An diesen Punkten greifen Personalmaßnahmen, Kommunikation und Führung ineinander.

Einflussfaktoren auf Zufriedenheit und Engagement

Die Pyramide auf der rechten Seite verdeutlicht, dass Zufriedenheit mehrdimensional ist:

Basisfaktoren sichern die grundlegende Arbeitszufriedenheit (z. B. gerechte Entlohnung, Arbeitsbedingungen, Sicherheit).

Leistungsfaktoren betreffen Effizienz, Organisation und klare Rollen.

Begeisterungsfaktoren fördern emotionale Bindung, Sinn und Identifikation mit dem Unternehmen.

Erst das Zusammenspiel dieser Ebenen ermöglicht nachhaltiges Engagement.

Kennzahlen und qualitative Einbettung

Das Framework verbindet quantitative Indikatoren wie den Employee Net Promoter Score (eNPS) oder Engagement-Scores mit qualitativen Erkenntnissen aus Teamgesprächen, Interviews oder Werkstätten.

So entsteht ein Gesamtbild aus Zahlen, Erfahrungen und kulturellen Mustern – die Grundlage für gezielte Entwicklungsmaßnahmen.

Ziel und Nutzen

Das Human Relations Framework macht sichtbar, wie Zufriedenheit, Verbundenheit und Leistung im Unternehmen entstehen und welche Strukturen sie fördern oder hemmen.

Es dient als Orientierungssystem für Personal- und Organisationsentwicklung, indem es hilft:

kulturelle Einflussfaktoren zu erkennen,

Zusammenhänge zwischen Führung, Team und Organisation zu verstehen,

und Maßnahmen entlang der gesamten Employee Journey zu priorisieren.

Quantitative Basis

Mitarbeitendenbefragung

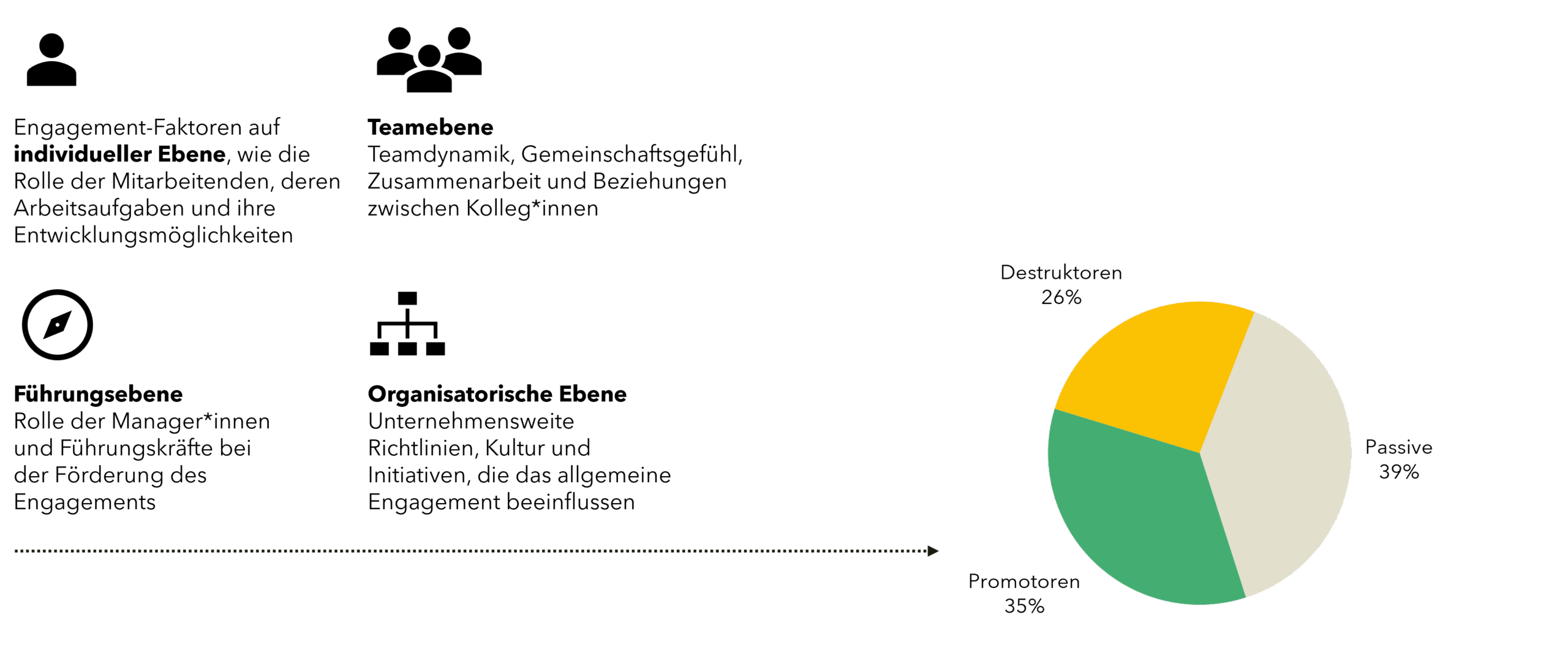

Im ersten Schritt erfolgt eine standardisierte Mitarbeitendenbefragung, die zentrale Indikatoren erfasst, beispielsweise:

Zufriedenheit, Motivation und Bindung (z. B. eNPS)

Wahrgenommene Fairness, Kommunikation und Führung

Arbeitsbedingungen und Gestaltungsspielräume

Identifikation mit den Werten und Zielen des Unternehmens

Je nach Fragestellung können Themen wie psychische Belastung, Teamklima oder Veränderungsbereitschaft integriert werden. Das Ergebnis ist ein datenbasiertes Gesamtbild über Stärken, Herausforderungen und Unterschiede zwischen Bereichen oder Teams.

Diese Grafik zeigt den Engagement & Responsibility Index (ERI) – ein Analyseinstrument zur Messung der emotionalen Bindung und Verantwortungsbereitschaft von Mitarbeitenden gegenüber ihrem Unternehmen.

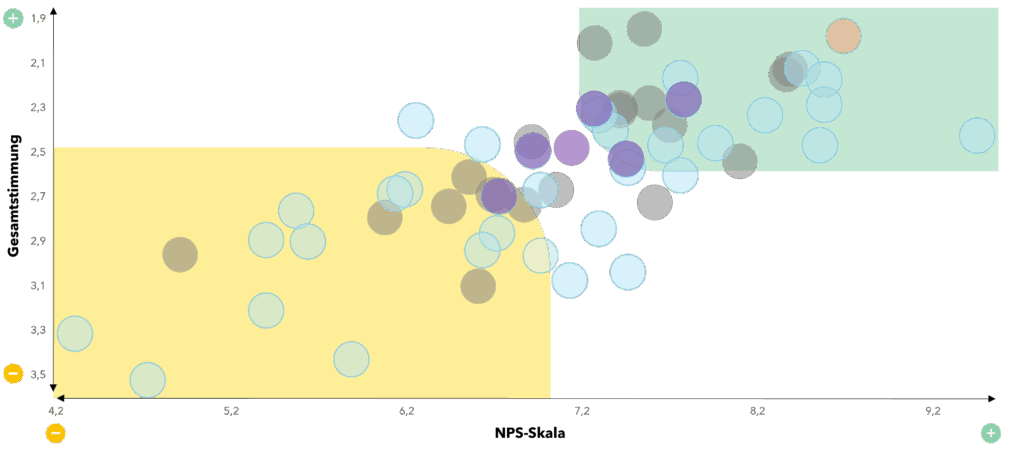

Diese Grafik stellt die Ergebnisse einer quantitativen Mitarbeitendenbefragung in Form einer Stimmungs- und Weiterempfehlungsmatrix dar. Sie verknüpft zwei zentrale Dimensionen:

X-Achse: der Net Promoter Score (NPS), also die Bereitschaft, das eigene Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen (Skala von 0 = sehr niedrig bis 10 = sehr hoch),

Y-Achse: die Gesamtstimmung der Mitarbeitenden, gebildet aus den Mittelwerten verschiedener Zufriedenheitsindikatoren (z. B. Arbeitsbedingungen, Führung, Zusammenarbeit).

Jeder Punkt repräsentiert eine Abteilung oder ein Team, sodass sich Muster in der Organisationskultur erkennen lassen.

Diese Matrix erlaubt es, die quantitativen Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung visuell zu verdichten und Handlungsfelder teambezogen zu priorisieren – etwa durch gezielte Führungskräftegespräche oder Teamentwicklungsmaßnahmen.

Qualitative Vertiefung

Team- und Führungsgespräche

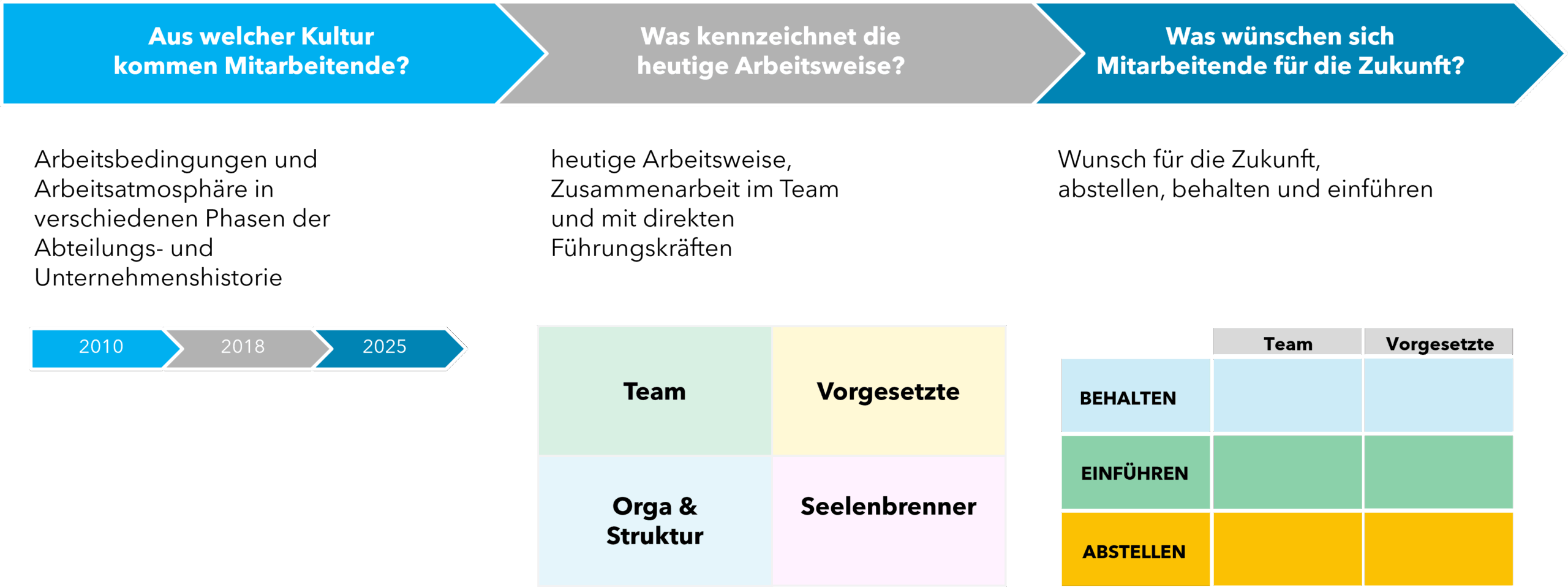

Die quantitativen Ergebnisse werden anschließend in Workshops und Interviews mit Mitarbeitenden und Führungskräften vertieft. Diese Phase ermöglicht es, Zahlen mit Erfahrungen und Deutungen zu verbinden.

Zentrale Fragen sind etwa:

Wie spiegeln sich die Befragungsergebnisse im Arbeitsalltag wider?

Welche Themen bewegen die Teams besonders?

Welche konkreten Veränderungen wünschen sich die Mitarbeitenden?

Ziel ist es, ein besseres Verständnis für Dynamiken, Stimmungen und unausgesprochene Bedürfnisse in der Organisation.

Konzept der Team-Werkstatt: Teams geben Einblick in die Kultur und Dynamik der Zusammenarbeit

Auswertung und

Maßnahmenentwicklung

Die Ergebnisse aus Befragung und Workshops werden zusammengeführt und mit einer Maßnahmenmatrix priorisiert:

| Kategorie | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Quick Wins und Nice-to-have | kurzfristig umsetzbare Verbesserungen | Kommunikationsroutinen, Besprechungskultur, Weiterbildung |

| Strategische Projekte | hohe Relevanz für Führung und Zusammenarbeit | Entwicklung von Leitlinien, Führungscoaching |

| Langfristprojekte | strukturelle Anpassungen mit großem Einfluss | Aufbau von Karrierepfaden, Veränderung von Prozessen |

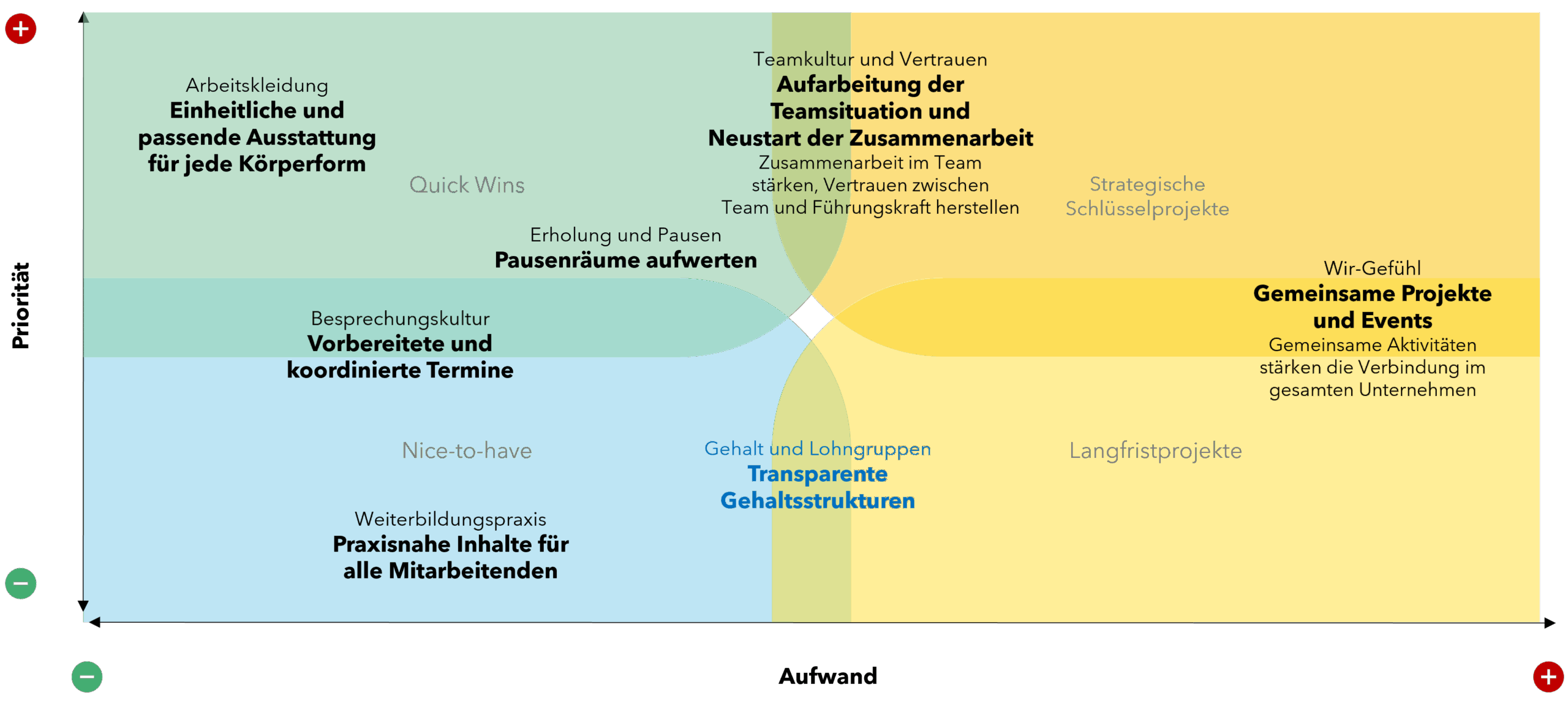

Eine Maßnahmenmatrix zeigt, wie Ergebnisse aus Mitarbeitendenbefragungen und Workshops in konkrete Handlungsfelder überführt werden können. Sie ordnet die vorgeschlagenen Maßnahmen entlang zweier Achsen: Priorität (von niedrig bis hoch) und Aufwand (von gering bis hoch). Dadurch entstehen vier Felder, die unterschiedliche Typen von Maßnahmen kennzeichnen.

Mehr Infos zur Maßnahmenmatrix

Im Feld der Quick Wins finden sich Themen mit hoher Bedeutung und geringem Aufwand, etwa die Aufwertung von Pausenräumen, besser vorbereitete Besprechungen oder eine einheitliche Arbeitskleidung. Diese Maßnahmen lassen sich kurzfristig realisieren und zeigen schnell positive Wirkung auf Zufriedenheit und Arbeitsklima.

Strategische Schlüsselprojekte wie die Aufarbeitung der Teamsituation oder der gezielte Aufbau von Vertrauen zwischen Führungskräften und Teams haben ebenfalls hohe Priorität, erfordern jedoch mehr Zeit und Ressourcen, um nachhaltig wirksam zu werden.

Im Bereich der Nice-to-have-Maßnahmen liegen Punkte mit geringerem Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit, wie etwa praxisnahe Weiterbildungsangebote, die vorhandene Strukturen sinnvoll ergänzen.

Langfristprojekte schließlich, etwa transparente Gehaltsstrukturen oder gemeinsame Projekte und Events, tragen dazu bei, die Unternehmenskultur dauerhaft zu stärken und das Wir-Gefühl zu fördern. Die Matrix hilft damit, Rückmeldungen aus der Mitarbeiterschaft strukturiert in Maßnahmen zu übersetzen und gezielt umzusetzen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Eine nachhaltige Unternehmenskultur entsteht nicht durch einmalige Befragungen, sondern durch regelmäßiges Feedback und lernende Prozesse.

Pulsbefragungen liefern schnelle Rückmeldungen zu aktuellen Themen.

Feedbackschleifen sichern die Wirkung eingeleiteter Maßnahmen.

Kulturelle Reflexion wird Teil des Führungs- und Teamalltags.

Der beschriebene Prozess zeigt, wie Mitarbeitendenfeedback gezielt in die Organisationsentwicklung eingebettet werden kann.

Durch die Verbindung von Daten, Dialog und konkretem Handeln wird Unternehmenskultur nicht nur gemessen – sie wird gestaltet. Die Erkenntnis ist: Eine Organisation, die auf Feedback reagiert, aus Erfahrungen lernt und sich fortlaufend weiterentwickelt.

Ihre Ansprechpartner

Sie haben noch Fragen?

Kommen Sie gern auf uns zu!

Markus Schubert

Partner

CONOSCOPE GmbH

Tel (03 41) 47 827 12

markus.schubert@conoscope.de

Florian Dittrich

Consultant

CONOSCOPE GmbH

Tel (03 41) 47 827 0

florian.dittrich@conoscope.de